Industriegschichte Kanderns

Neue industriegeschichtliche Chronik: Als in Kandern die Ziegelei-Schlote rauchten

Das Markgräflerstädtchen Kandern wuchs im ausgehenden 19. Jahrhundert zu einem Zentrum der Tonindustrie und Keramikkunst heran. Lokalhistoriker Volker Scheer hat darüber eine Chronik verfasst.

Sa, 5. Apr 2025, 17:00 Uhr

Kandern

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

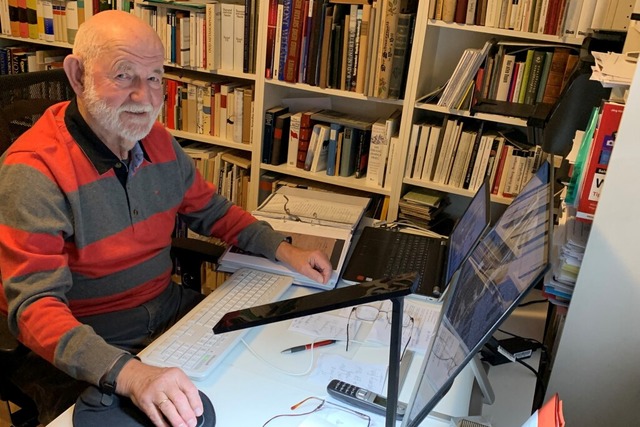

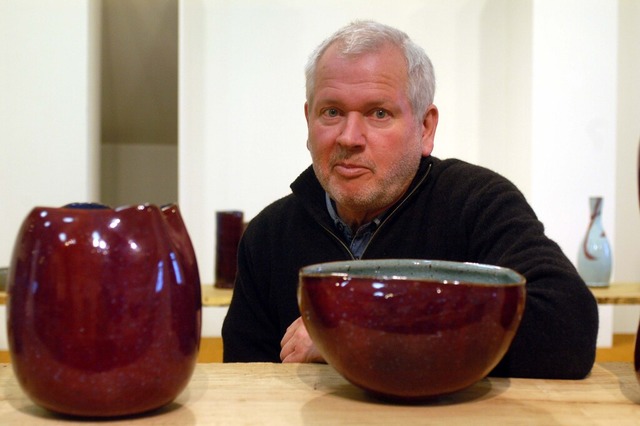

Volker Scheer zeigt im Arbeitszimmer in seiner Freiburger Wohnung auf die unteren Regalfächer, in denen 29 volle Leitz-Ordner stehen. In ihnen ist der Rest – das Destillat – eines Firmennachlasses enthalten, den der 84-Jährige drei Jahre lang sortiert und ausgewertet hat. "Ich habe Kisten und Kästen, Schränke und Schubladen und 100 Leitz-Ordner durchgearbeitet", sagt Scheer über die Unterlagen der Tonwarenfabrik Kammüller in Kandern, die 2020 – zuletzt unter dem Namen "Feuerfest Kandern" – dicht gemacht wurde, nach 142 Jahren. Scheer hat auch den Konkurrenten, die 1998 abgewickelten Tonwerke Kandern, in seine Forschungen mit einbezogen und zeichnet so den Auf- und Abstieg einer ganzen Branche in der 480 Seiten dicken Chronik "Tonwarenfabrik Ernst Kammüller und Tonwerke Kandern. Ein Beitrag zur Zeit, Stadt-, Industrie- und Familiengeschichte" nach (erhältlich für 29,90 Euro im Verkehrsamt und in der Buchhandlung "Bucheule" in Kandern).

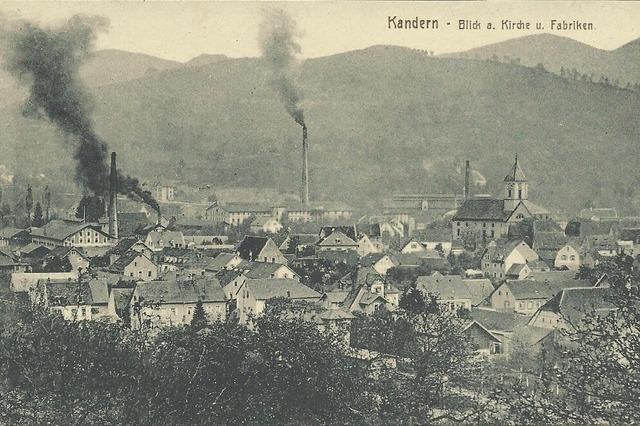

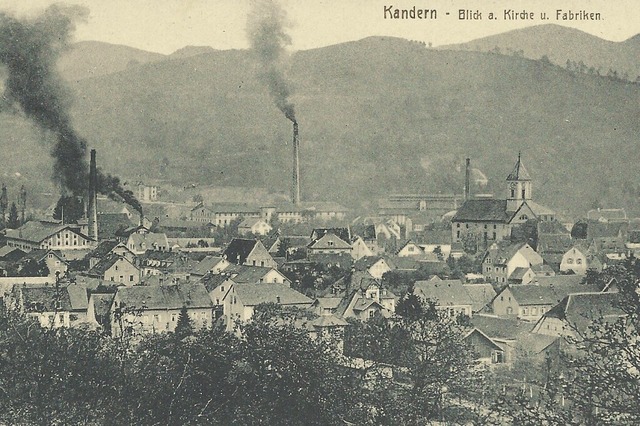

Scheer befasst sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte seiner Heimatstadt Kandern, sein jüngstes Interesse galt der Zeit, als die 8500-Einwohner-Stadt im Markgräflerland eine blühende Industrie hatte, zunächst mit einem staatlichen Eisenwerk, seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit einer rasch wachsenden Tonwarenindustrie, die Kandern zum größten Keramikstandort im deutschen Südwesten machte. Der Autor zeigt ein Kandern mit rauchenden Ziegelei-Schloten; ein Kandern, das in starkem Kontrast zum dörflichen, ruhigen Charakter des Ortes stand, wie es der Expressionist August Macke im Jahr 1911 in "Straße mit Kirche in Kandern" oder "Kirche in Kandern" malte. Mackes ältere Schwester hatte den Wirt des Gasthofs Krone in Kandern geheiratet und später ihre Mutter Florentine zu sich geholt. Macke, der eigentlich in Bonn lebte, besuchte die beiden oft in Südbaden.

Heute ist das Areal Brachland

Von der Tonwerke AG ist heute nichts mehr zu sehen, das Areal ist Brachland, Pläne für eine Neubebauung gibt es, realisiert sind sie bislang nicht. Die Kanderner Ton-Gruben wurden renaturiert. Von der Kammüller-Fabrik zeugen noch leerstehende Industriebauten und der denkmalgeschützte Schornstein. Der letzte Hafner – wie man den Beruf des Herstellers von Gebrauchskeramik nennt – starb in den 1960er-Jahren.

Einfache, kleine Ziegelhütten sind schon fürs 17. Jahrhundert in Kandern belegt. Auch die Familie Kammüller war im Geschäft, daneben besaß sie eine Getreidemühle, von 1853 an konzentrierte sie sich auf den Mühlenbetrieb und die Landwirtschaft – bis Ernst Kammüller im Jahr 1878 die nach ihm benannte Tonwarenfabrik gründete. Anders als in Ziegelhütten wurde in der Fabrik bald nicht mehr nur in der warmen Jahreszeit, sondern ganzjährig produziert – mit Ton aus den lokalen Gruben. Elf Jahre später, 1889, erwuchs noch eine weitere große Ziegelei im Ort: die Tonwerke Kandern, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. In Spitzenzeiten hatten die Tonwerke AG 120, Kammüller um die 50 Beschäftigte. Obwohl eigentlich Konkurrenten, sprachen sich die beiden rasch wachsenden Ziegeleien ab – die Tonwerke konzentrierten sich auf die Herstellung von Dachziegeln und Backsteinen, die Firma Kammüller auf feuerfeste Produkte (Schamottsteine). Auch Preisabsprachen soll es gegeben haben, schreibt Scheer. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 reichte das Absatzgebiet von Kammüller über Südbaden und Süd-Württemberg bis in die Schweiz, das Elsass und Vorarlberg.

Kandern war – nicht nur des berühmten Expressionisten Macke wegen – auch ein Künstlerort, denn die aufstrebende Tonwarenindustrie zog Keramiker an; Koryphäen wie Richard Bampi (1896-1965) und Horst Kerstan (1941-2005) mit internationalem Renommee. Heute haben im Ort noch drei Keramikerinnen ihre Ateliers, und jedes Jahr im September findet ein Keramikmarkt statt. Bei den Tonwerken war seit 1897 die Töpferei "Kunstkeramik Tonwerke Kandern" (KTK) des Architekten, Gartengestalters, Malers und Keramikers Max Laeuger (1864-1952) aus Lörrach angesiedelt. Den Professor an der Technischen Hochschule in Karlsruhe bezeichnete der 2023 verstorbene Gerhard Moehring, ehemals Leiter des Museums am Burghof in Lörrach, als "Universalkünstler, wie es nur wenige in einem Jahrhundert gibt". 1914 kam es zum Ende der Kooperation zwischen Laeuger und den Tonwerken, wobei es die KTK noch bis Ende der 20er-Jahre gab. Hermann Hakenjos (1879-1961) war nach dem Ersten Weltkrieg KTK-Leiter, ehe dieser 1927 mit Richard Bampi die Fayence Manufaktur Kandern gründete. Das Bauhaus-Mitglied Bampi war für Moehring ein Künstler, "der Maßstäbe und Wegweiser für die Kunst des 20. Jahrhunderts" setzte – "insbesondere auf dem Gebiet der modernen Keramik". 1934 trennten sich Bampis und Hackenjos' Wege wieder, beide gründeten eigene Werkstätten, Hackenjos zusammen mit seinem Sohn Hermann Karl (1905-1992). In deren Atelier arbeitet heute Hermann Hackenjos' Urenkelin Sabine Kluge.

Künstlerort Kandern

1904/05 gab es monatelang Verhandlungen über eine Übernahme der Kammüller-Fabrik durch die Tonwerke AG, doch am Ende ließ Ernst Kammüller das Angebot verstreichen. Laut Volker Scheer pflegten beide Unternehmen aber bis zuletzt "freundschaftliche Verbindungen". In den Kriegen litten die Fabriken unter Arbeitermangel, weil Beschäftigte als Soldaten eingezogen wurden, selbst der damalige Firmenchef. "Es war ein unablässiger Kampf, genügend produzieren zu können", sagt Scheer. Im Ersten Weltkrieg mussten bei Kammüller italienische Kriegsgefangene aushelfen, im Zweiten Weltkrieg, obwohl als kriegswichtiger Betrieb klassifiziert, Kriegsgefangene aus Frankreich sowie Zwangsarbeiter aus Polen und der Ukraine. Den Nationalsozialisten sei Ernst Kammüller als Demokrat kritisch gegenübergestanden, schreibt Scheer in seinem Buch. 1933 wird der Sohn des Firmengründers seiner Ämter in Vereinen und Verbänden, unter anderem bei der Handelskammer, enthoben. Mit Grummeln hisst er nach Aufforderung am 1. Mai 1934 die Hakenkreuzfahne am Fabrikgebäude, auch Deutscher Arbeitsfront und NS-Volkswohlfahrt tritt er bei – sein Unternehmen will er durchbringen.

Nach dem Krieg sei es finanziell "Spitz auf Knopf" gestanden, das Unternehmen habe dank der Schweizer Verwandtschaft gerettet werden können, sagt Scheer. 1947 tritt Adolf Kammüller als Gesellschafter in den Betrieb ein, 1963 wird er Alleininhaber. 2002 dann der Bruch, Adolf Kammüller zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, mangels Nachfolger in der Familie wird aus der Tonwarenfabrik Ernst Kammüller die Kandern Feuerfest GmbH. Ende 2020 wird der Betrieb eingestellt, es ist das Ende der Ziegelei nach 142 Jahren, kurz zuvor war Adolf Kammüller 91-jährig verstorben. Die Gründe für das Aus der Fabrik: jahrelange Verluste, geringere Nachfrage von Schamottsteinen für den Ofenbau und ein Investitionsstau bei den Produktionsanlagen. Nun soll ein "Transformationsprozess" dem Areal neues Leben einhauchen. Michael Kammüller, Neffe des letzten Firmenchefs aus der Familie, möchte dort Gewerbe und Kultur ansiedeln.