Ungewöhnliches Konzert am Karfreitag

Das Passionskonzert "Der Tod Jesu" aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ist in Vergessenheit geraten. Das evangelische Bezirkskantorat hat das Konzert mit drei Solisten am Karfreitag in der gut besuchten Stiftskirche aufgeführt. .

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

Der vierstimmige Chor der Kantorei erfüllt inhaltlich die Aufgabe eines Chores im klassischen Sinne. Die Sängerinnen und Sänger reflektieren die erzählte Geschichte vom Tod am Kreuz. Es ist hier eine Frage der Interpretation des gesungenen Textes, ob mit dem Tod am Karfreitag auch zugleich die Hoffnung der Auferstehung am dritten Tag (der Ostersonntag) verbunden ist?

Graun als Komponist steht am Übergang vom Barock zur Klassik. Die etwas willkürliche Festlegung 1750, mit der die musikalische Epoche des Barocks zu Ende ging, ist der überragenden Bedeutung Bachs geschuldet, der in dem Jahr starb. Tatsächlich hat das kleine Orchester der Kantorei diesen eher fließenden Übergang in der Mitte des 18. Jahrhunderts gut herausgearbeitet: Im Konzert sind Elemente sowohl des Barocks als auch der beginnenden Klassik enthalten.

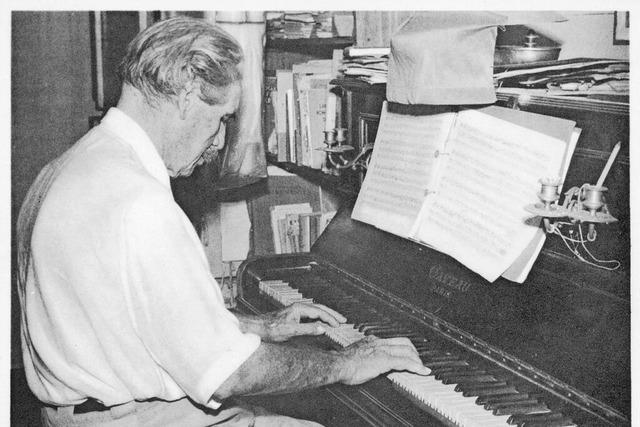

Vor allem waren es hier die dominanten und charakteristischen Töne eines Cembalos (David Henkelmann) und der gestrichene Kontrabass (Georg Schuppe), als eine Art Kontrapunkt. Diese beiden Instrumente verwiesen deutlich auf die ältere Musikgattung. Die sechs Streicher (Violine, Viola und Violincello) und die beiden Traversflöten (aus Holz) standen für den aufkommenden neuen Stil. Die Solostimmen lassen sich keiner der Epochen zuordnen.

Graun war vorwiegend Opernkomponist, was bei der Inszenierung in der Stiftskirche vorwiegend an der perfekten Interpretation der anspruchsvollen Melodien der Solostimmen nicht zu verkennen gewesen ist. Im ausführlichen Beiblatt (mit dem gesamten Text und einer guten Einführung), war zu lesen, dass dieser Stil zwischen Barock und Klassik zur sogenannten Empfindsamkeit gehört. Die starke Leistung der Solostimmen, der Wechsel und das Zusammenkommen mit dem Chor, haben das bestätigt.

Der Begriff Empfindsamkeit beginnt nach heutiger Definition mit dem Tod des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV. (1715) und endet mit dem Beginn der Französischen Revolution (Sturm auf die Bastille in Paris, am 14. Juli 1789). Zu dieser Empfindsamkeit gehört auch, dass ein überschwängliches Gefühl kein Makel sein sollte, sondern Teil des Ganzen ist. Gerade die Solisten haben das wunderbar herausgearbeitet.

Ein großes Lob geht an die Solisten, den Chor und die Musiker unter der Leitung von Justus Kirstein. Dass Kirstein als Leiter der Freiburger Studierendenkantorei während in der Vakanz in Lahr dieses unbekannte Stück so gut inszeniert hat, spricht für sich. Nach der Uraufführung gehörte "Der Tod Jesu" im 18. und 19. Jahrhundert übrigens zu den beliebtesten Passionswerken.