Gesellschaft

Linkshänder werden immer noch anders wahrgenommen

Einige Gedanken unseres Autors zum Weltlinkshändertag am 13. August

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

In einer Welt, in der Rechtshänder die Mehrheit bilden, ist das ungewöhnlich. Nur zehn bis fünfzehn Prozent aller Menschen sind mit der linken Hand aktiv. Vielleicht auch zwanzig Prozent, ganz genau weiß das niemand. Theoretisch liegt die Wahrscheinlichkeit, Linkshänder zu werden, bei fünfzig Prozent. Zwei Hände, eine Wahl. Wir haben zwei Lungenflügel und zwei Nieren, die gleichberechtigt arbeiten. Doch warum die meisten ihre Rechte der Linken vorziehen, können Wissenschaftler bis heute nicht erklären.

Einer, der sich diesem Thema widmet, ist der Neurologe Stefan Gutwinski von der Charité in Berlin. Er hat freilich keinen Lehrstuhl für Linkshändigkeit inne, er findet das Thema aus persönlichen Gründen spannend. Gutwinski versteht sehr gut, wie ich mich fühle: Er ist als einziger Rechtshänder in einer Familie von Linkshändern selbst in der Minderheit.

Der Neurologe kann mir zwar nicht erklären, warum die Händigkeit nicht gleichmäßig verteilt ist. Aber er weiß, weshalb es überhaupt eine Präferenz gibt. Eigentlich wäre es ja praktisch, über zwei gleich starke Hände zu verfügen. Das ist in der Natur allerdings nicht vorgesehen: Im Hirn herrscht Aufgabenteilung; die beiden Hälften übernehmen verschiedene Funktionen, sie sind spezialisiert.

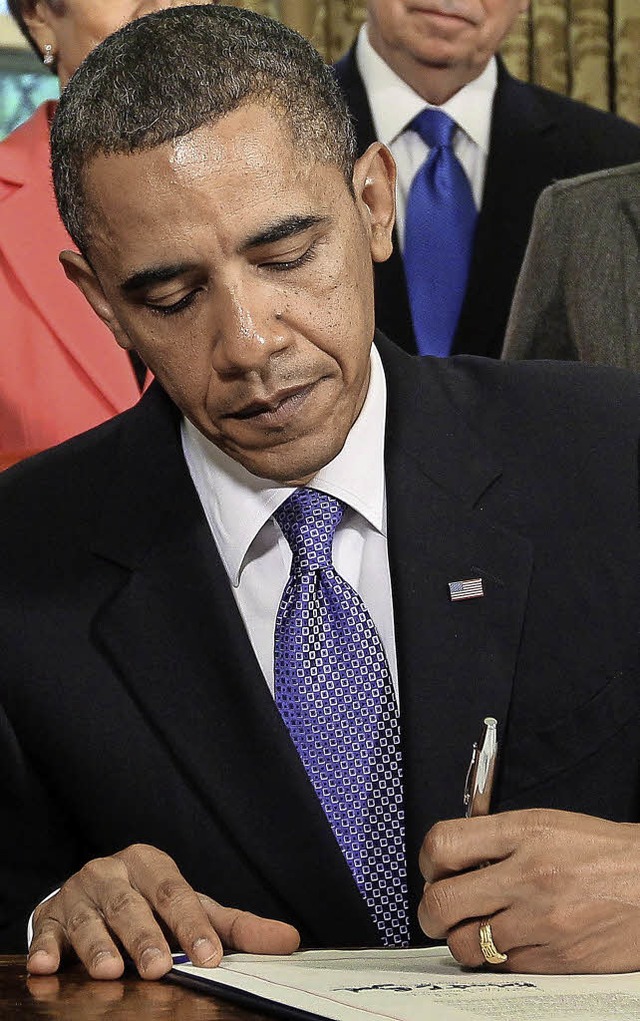

Auffällig ist bei Linkshändern, dass der Verbindungsbalken zwischen den beiden Hirnhälften, das Corpus callosum, voluminöser ist. "Das findet sich in allen Studien", sagt Gutwinski. Es besteht also eine stärkere Verbindung, was auf hohe kognitive Leistungen schließen lässt. Gutwinski und manche seiner Kollegen leiten hieraus eine "besondere Sprachflüssigkeit und Merkfähigkeit" ab. Zur Diskussion stehen auch höhere Intelligenz, Musikalität und Kreativität. Kein Wunder, schließlich ist die Liste prominenter Linkshänder lang: Leonardo Da Vinci, Charlie Chaplin, Mahatma Gandhi, Bill Gates, Barack Obama und Paul McCartney gehören dazu, allerdings keinesfalls – wie häufig behauptet – Einstein, Beethoven und Mozart.

Die positiven Eigenschaften schmeicheln uns Linkshändern. Aber ich bin skeptisch. Solche Studien scheitern häufig schon daran, dass es ihnen an Probanden mangelt. Oder sie unterscheiden nicht zwischen Linkshändern und Umgeschulten. Wie Händigkeit entsteht, ist bislang nicht geklärt, wahrscheinlich beginnt es im Mutterleib: Föten lutschen eher am rechten Daumen, bewegen öfter den rechten Arm. Auch erbliche Faktoren dürften eine Rolle spielen, dass bei einigen Menschen die linke Hand dominiert.

Wenn eine Seite bevorzugt wird, heißt das im Fachjargon Lateralisation. Da die Nervenbahnen, die vom Gehirn in den Körper ziehen, überkreuz verlaufen, übernimmt eine Hirnhemisphäre die jeweils entgegengesetzte Körperhälfte. Als Linkshänder ist mir, vereinfacht ausgedrückt, die rechte Hirnhälfte näher. Das Hirn kann deshalb vermutlich schneller und effizienter arbeiten. Und das äußert sich nicht nur im Handgebrauch. Wir präferieren jeweils einen Fuß, ein Auge, ein Ohr. Der Bochumer Psychologe Onur Güntürkün beobachtete außerdem, dass, wenn sich zwei Menschen küssen, sie den Kopf meist nach rechts kippen.

Nicht nur der Mensch neigt zu einer bestimmten Seite. Viele Tiere sind ebenfalls lateral geprägt: Wale kauen lieber mit rechts, viele Vögel suchen rechtslastig nach Würmern. Erst kürzlich fanden Forscher heraus, dass wildlebende Riesenkängurus in Australien und Tasmanien Lefties sind.

Beim Menschen unterscheiden Lateralitätsforscher die dominante Hand, die auch Führungshand genannt wird, von der Halte- oder Hilfshand. Die dominante Hand ist geschickter und ausdauernder, wir üben damit feine Tätigkeiten wie Zeichnen und Schreiben aus. Wir berühren, spüren und fühlen mit ihr. Aber ich habe noch ein seltsames Problem. Ich spiele Tischtennis mit links, Tennis aber mit rechts. Ich tippe auf dem Handy mit links, bediene die Computermaus aber mit rechts. Ich würfle mit links und werfe mit rechts. Ich spiele den Ball mit dem linken Fuß und blicke durch ein Fernrohr mit dem rechten Auge. "Lechts und rinks", wie der österreichische Lyriker Ernst Jandl in seinem berühmten Gedicht "Lichtung" geschrieben hat – als ob sich mein Körper nicht klar entscheiden könnte. Bin ich überhaupt Linkshänder? Und wenn ja: Was ist in meinem Hirn los?

Die Arbeiten, die am meisten Feinarbeit erfordern, erledigen Linkshänder stets mit links. Andere Tätigkeiten schauen wir von der Rechtshänderwelt ab. Es ist einfacher, die Rechtshänder zu imitieren, weil Linkshänderwerkzeuge nicht zur Hand sind. Rechts diktiert den Alltag, selten gibt es Korkenzieher, Scheren oder Schälmesser für Menschen wie mich. Einmal gelernt, nie wieder verlernt. Nicht anders ist das bei Automaten: Der Geld- oder Kartenschlitz ist meistens rechts angebracht. Ebenso sind die meisten Türklinken, Schlösser und Arbeitsplätze für Rechtshänder geschaffen. Bei Handkreissägen ist das nicht ungefährlich.

Dass viele Linkshänder mit rechts werfen, hämmern und Tennis spielen, erklären Wissenschaftler damit, dass Oberarm und Schulter weniger lateralisiert sind als die Hände. Am stärksten ist die Neigung zu einer Seite in den äußersten Extremitäten ausgeprägt. Für die Füße gilt das jedoch nicht, weil diese meist keine diffizilen Aufgaben übernehmen müssen und eher als eine Verlängerung der Beine anzusehen seien. Das erklärt auch, warum die Zwangskorrektur der Schreibhand besonders schwerwiegende Folgen hat.

Viele Menschen wurden einst mit teils brutalen Methoden zum Umlernen gezwungen. Sie erhielten Schläge oder ihnen wurde die Hand eingegipst, was teils drastische Störungen im Gehirn auslösen kann. Beeinträchtigungen von Gedächtnis, Feinmotorik und Konzentration können auftreten, ebenso wie Legasthenie und andere Sprachprobleme. Umgelernte Linkshänder leiden zudem häufig unter Minderwertigkeitskomplexen, Unsicherheit und Verhaltensproblemen. Sie müssen in ihrem Leben mehr Kraft für dieselbe Leistung aufbringen. Eine Rückschulung empfinden deshalb viele als Befreiung.

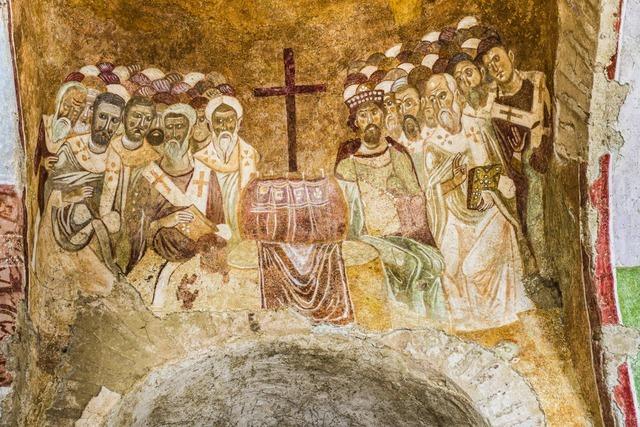

Als Ausnahmeerscheinung wahrgenommen wurden Linkshänder in der Vergangenheit immer. Den Griechen war "links" so unheimlich, dass sie den Begriff mit einer formalen Steigerungsform des Adjektivs "besser" umschrieben. Bei den Römern brachte die linke Seite erst Glück, doch irgendwann folgten auch sie den Gebräuchen des östlichen Mittelmeerraumes. Die christliche Liturgie ist ebenfalls von den Griechen beeinflusst; die nach Osten gerichtete Kirche hat im Norden eine linke und im Süden eine rechte Seite. Links sitzen der Sünder, das Böse und alles Irdische – wie die Frauen. Rechts nehmen das ewige Leben und der Geist Platz – verkörpert von Männern.

Sprachen haben die alten Vorurteile konserviert. So bedeutet das lateinische Wort "sinister" gleichermaßen links wie unheilvoll und düster. Diese Mehrdeutigkeit hat das französische "gauche" übernommen, wie auch andere romanische Sprachen und das Deutsche. Schlechte Menschen sind link, sie lassen andere links liegen, haben zwei linke Hände, wohingegen gute Menschen auf dem rechten Weg sind, alles richtig machen, das Recht auf ihrer Seite haben, die Rechtschreibung beherrschen und freilich das Herz auf dem rechten Fleck haben, obwohl das da gar nicht sitzt.

Wer glaubt, all diese Stigmata wären heute verschwunden, täuscht sich. Unter Muslimen gilt die linke Hand nach wie vor als unrein, man wischt sich mit ihr den Hintern ab. Und selbst in mancher Waldorfschule werden Kinder dazu angehalten, ganz im Sinne Rudolf Steiners das schöne Händchen zum Schreiben zu benutzen. Es wird Zeit, die Hände aus den Fesseln der Weltanschauung zu befreien.