Studie

Neandertaler jagten mit tödlicher Präzision

Unsere ausgestorbene Verwandtschaft konnte mit Hilfe von Speeren wohl Beute auf große Distanz erlegen. Das belegten Forscher durch die Hilfe von Leichtathleten.

dpa

Do, 31. Jan 2019, 20:30 Uhr

Panorama

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen

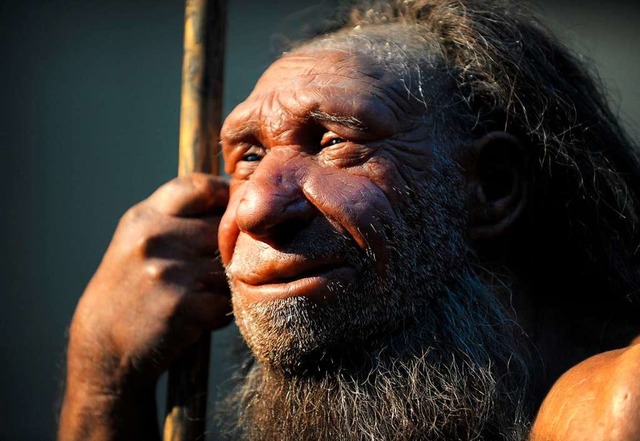

LONDON (dpa). Am Bild vom tumben Neandertaler hat schon so manche Studie genagt. Nun kommt eine weitere hinzu: Beim Herstellen von Speeren erwies sich unsere ausgestorbene Verwandtschaft wohl als überraschend findig. Der Neandertaler war in der Lage, Beute auf große Distanz zu erlegen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des University College London in einer originellen Studie.

Die Forscher ließen zunächst eine exakte Replik eines "Schöninger Speers" anfertigen. Diese Wurfspeere aus der Altsteinzeit wurden zwischen 1994 und 1998 bei Ausgrabungen im Braunkohletagebau Schöningen in Niedersachsen gefunden. Die etwa 300 000 Jahre alten, aus Fichten- und Kiefernholz gefertigten Waffen gelten als älteste vollständig erhaltene Jagdwaffen der Welt und werden dem Homo heidelbergensis zugerechnet. Die Trennlinie zwischen ihm und dem Neandertaler ist allerdings fließend, so dass die Forscher aus London einfach von Speeren des Neandertalers sprechen.

Die per Hand aus Fichtenholz gefertigten Speere wogen zwischen 760 und 800 Gramm, was dem Gewicht der Originale nahe kommt. Das Resultat des Versuchs: Die Sportler trafen die Heuhaufen bis auf 20 Meter recht genau, und das mit einer Wucht, die für ein Beutetier tödlich gewesen wäre. Für Studienleiterin Annemieke Milks ist das ein klarer Beleg dafür, dass der Neandertaler durchaus technologisch geschickt und in der Lage war, Großwild mit verschiedenen Strategien zu jagen.

Dafür spricht auch die Ausgereiftheit der Originale: Ihr Schwerpunkt liegt nicht in der Mitte, sondern Richtung Spitze. Die Spitze wiederum lag etwas versetzt zum weichen Mark, welches die anfälligste Stelle des Stammes ist. Zudem wählten die Frühmenschen Stämme von Bäumen, die sehr langsam gewachsen waren. Diese verfügten entsprechend über viele Baumringe, aber einen geringen Durchmesser, was sie zu idealem Material für die Waffen machte.

Der Archäologe Jordi Serangeli von der Universität Tübingen, der nicht in die Studie involviert war, betont, dass die Nutzung von Speeren eine hochkomplexe Fähigkeit ist, die Planung und eine mehrteilige Arbeitskette erfordert. "Man braucht zunächst Werkzeuge, um einen Baum zu fällen, dann, um die Speere herzustellen und sie zu bearbeiten. Nicht zuletzt müssen diese Werkzeuge zunächst einmal produziert werden."

Entsprechend interessant ist die Studie für den Leiter der Grabungen in Schöningen. "Die Arbeit ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Menschen vor 300 000 Jahren dem modernen Menschen nicht nur ein wenig ähnlich waren, sondern in vielen Aspekten sogar identisch, wenn man etwa ihre motorischen Fähigkeiten betrachtet." Daher sei die Arroganz des Homo sapiens unangebracht, der "Neandertaler" als Schimpfwort benutze.

Ähnlich äußert sich Felix Hillgruber, Kurator am Paläon, dem eigens für die Speere gebauten Museum und Forschungszentrum: "In den 70er und 80er Jahren ging man davon aus, dass unsere Vorfahren aus dieser Zeit Aasfresser und opportunistische Jäger waren." Die Speere zeigten, dass die Menschen aus dem Mittelpleistozän bei der Jagd mit Löwen und Säbelzahnkatzen auf einer Stufe standen. Neben sieben Holzspeeren wurden in Schöningen auch eine Stoßlanze und ein kürzerer Wurfstock gefunden.