Ausstellung

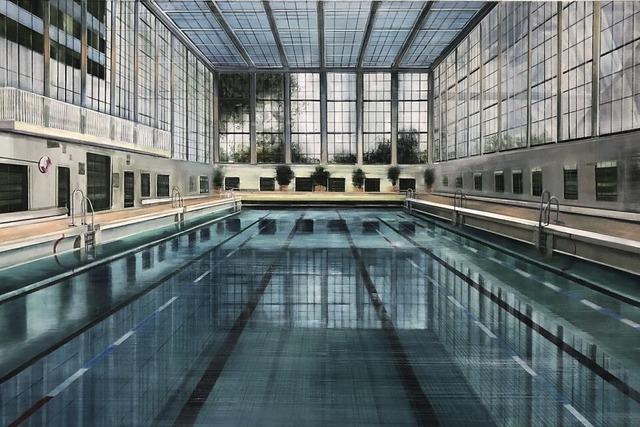

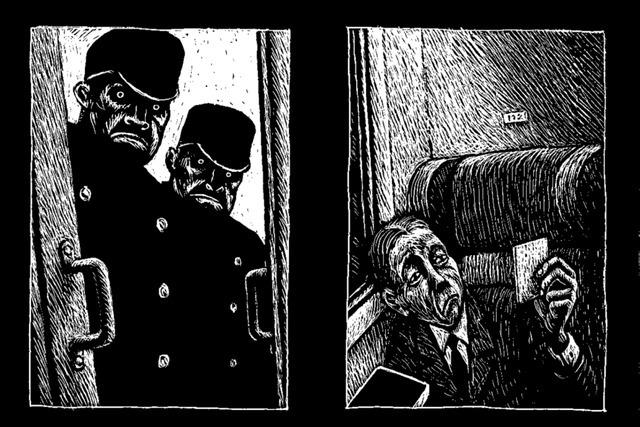

Das Basler Kunstmuseum zeigt mit "Verso" die oft überraschende Kehrseite von Gemälden

Das Kunstmuseum Basel lenkt mit der Ausstellung "Verso" den Blick auf die Rückseite von Gemälden. Die sind mal ikonografische Entdeckungen, gar postume Enthüllungen.

Di, 18. Feb 2025, 20:00 Uhr

Kunst

Wir benötigen Ihre Zustimmung um BotTalk anzuzeigen

Unter Umständen sammelt BotTalk personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.

Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.

AkzeptierenMehr Informationen